見るという動き

フランス語を習っているときに、先生がフランスは動詞の文化ですよと話してくれました。僕の中では、言語は名詞を覚えて、適当につなげれば通じるだろうと甘く考えていましたが、それでは、文化にならないということですね。ひるがえって、日本語はどうなんでしょうか?明治維新以降、日本語はおびただしい数の名詞を生み出しました。お隣の漢字の本家である中国ですら、逆輸入するほど、それは素晴らしいものでした。しかし名詞は、論理思考する上では、とても有用であるかも知れませんが、文学には、なかなかなりません。つまり、文学を棄てて、科学を優先していたのかもしれませんね。(現在も文科省が国立大学に文学部は必要ないと、決めたように、その傾向は、国策として先導されているのかもしれません)もちろん、明治維新の時には海外の文献を読み解くために、日本になかった言葉を片っ端から、名詞に置き換えなければならなかったという事情もあると思いますが、辞書の中で名刺の占める割合は確実に増えたと思われます。

さて、どうして見るという事を解説するのに、こんな言語の話になったかといいますと、本来、見るとは動詞であるにもかかわらず、その行為が、どんどん名詞化されているのかもしれないからです。つまり、行動の合理化(名詞化)?が、進んでいるわけです。

例えが難しいのですが、「仕合わせ」という言葉は、「幸せ」という文字になりました。どう違うかと言えば、仕合わせは、しめしあわせが良いわけで、その状況は、恒久的ではありません。しかし「幸せ」になった途端に、幸せという状態があるかのような、恒久的イメージが入りこみますから、幸せが長続きしないと不幸だと思うわけです。「やりがい」という言葉も、なにかそういう概念が一人歩きしていますが、たぶんこの単語は、「仕栄える」から来ている単語だと思うのですが、他人から見た自分が、いつのまにか自分中心の話に変化し、行動することによる輝きが、単なる概念として、扱われニュアンスがかけ離れていくわけです。

同様に、見るという動詞は、いつの間にか見るという名詞に置き換えられて、つまりは合理化が進んでいるわけです。どういうことかと言えば、見るという行為を識別に特化して、識別が終われば、イメージを固定化する作業が行われる、つまり流動性を無くし、恒久的イメージの構築が見るという行為なんだということに、変化してきたという訳です。あるものを見て識別し、レッテルを貼ってしまえば、見るという行為は終わりにしてしまうわけです。これを僕は、動詞の名詞化が、起きていると考えるわけです。つまり概念の固定化が見ることだと勘違いするわけです。ですから、よく見なさいと言われれば、識別したものが箇条書き的に増えていくだけの行為になっていませんか?と言うことです。この固定化が、視線を感じるという事につながります。例えば、花を観賞しているときに、横でその花の写真を撮っている人がいたとすると、ちょっと雰囲気が壊れる感じがする。これは、イメージを固定化された(視線)ことに対する違和感なのかもしれませんね。

では、いったい何をどう、見れば、見るという動詞的な行動になるのでしょうか?

私たちは、自然の中には、ずっと見ていられるものが、あったりします。雄大な景色を前にして、ただボーと見ていられたりするものです。

ところが、この大自然の景色を例えば、映画のワンシーンとしてスクリーンに映し出されたら?ずっと、見ていられますか?普通は、無理ですよね。なぜでしょうか?スクリーンに映しだされた、偽物だからでしょうか?たぶん、それが偽物だということよりも、このスクリーンという壁に見るという行為が遮られて、固定化されてしまうからではないでしょうか。その時に、名詞的な見るとう行為に、変わってしまうわけです。その時点で、流動性が失われて、見ていられなくなるわけです。つまり次なる刺激を探してしまうわけですね。一方で、自然の景色は、見るという行為を止める対象が少ないわけです。空はどこまでも、透き通っているし、水も森もずっとずっと奥へ奥へ見ることが出来るわけです。これが純粋に見るという行為であり、何かの情報を得ようと視線を巡らせることとは、一線を画した流動性に富んだ豊かなものなのだと思うのです。

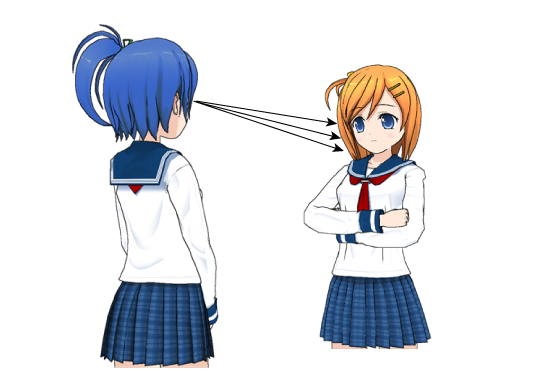

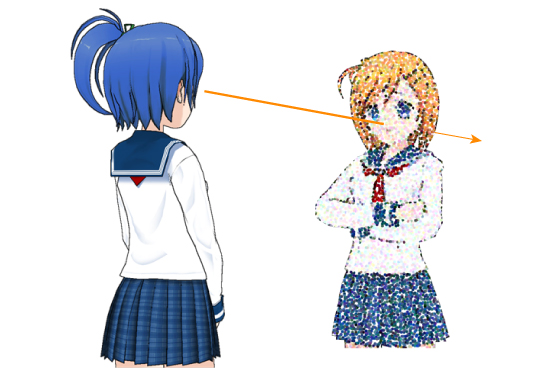

さて、演技において(やっと演技の話です。笑)相手役を見るという行為は、良くあることです。しかも、最近は相手の目を見て話しなさいと指導されることが、多いと思われます。特に相手に自分の気持ちを伝えるのは、しっかり相手を見ろというわけです。しかし、しっかり見ることを識別感覚にゆだねてしまえば、感性を動かすことが難しくなりますし、箇条書き的な動きをすれば、目がキョロキョロと動いてしまいます。そして、いつものように、相手を見れば、それはすなわち、現代では名詞化(合理化)している可能性が高いわけで、そうした行為は相手を固定化するわけですから、相手は演技することが難しくなるわけです。そして、相手を映画館のスクリーンに投影するように視線を平面化すれば、実はそれは、自らの身体に反映されて自らをも平面化しているわけで、とても薄っぺらい人生をお互いに演じてしまうかもしれないわけです。

ここまで、書いてまだ読んでいる人は、希だと思いますから、ひとつのヒントを言ってみますと、相手役を対峙して見るときに、試しに、相手を透かして視線を通過させてみてください。キャンプファイヤーで、みんなで囲んでみる炎のように、炎の先を見ているようにみるのです。

何が、変化しはじめるかは、実際にやってみて実感して頂くことが、大切だと思いますので、これ以上は書きませんが、何かお便り頂けましたら、意見交換なり、してみたいなって思ったりして、、。笑

この不思議な現象は、かなり応用が利くことだと思います。また、演技の楽しみというか、可能性を非常に感じる出来事だと思うのですが、いかがでしょうか?ちょっと変に書きすぎたかな?ブログは口伝ではないので、誤解等ありましたら、この記事は、削除する可能性があります。ごめんなさい。よろしくお願いいたします。

お話が長くなってしまったので、一応つづく。

関連記事

・見えないものを見る

・目力って、なに?見る技術について

・識別感覚と同調感覚